認知症

予防外来

Dementia prevention

認知症

予防外来

とは

65歳以上の高齢者のうち認知症を発症している人は2012年の時点で全国に約462万人と推計されています。今年1月に厚生労働省は、2025年には現状の1.5倍となる700万を超えるとの推計値を発表しました。高齢者の5人に1人が認知症に罹患する見通しです。

「同じことを言ったり、聞いたりする」「大事なものをなくしたり、置き忘れたりする」「時間や場所がわからなくなる」「服装がだらしなくなった」「関心があったものに興味がわかなくなった」「怒りっぽくなった」など、日常生活のなかでふと気になって「年のせいだろうと思う反面、「もしかしたら認知症になったのではないか?」などと心配になることがあるかもしれません。そのようなご不安やご相談がございましたら、当クリニックの認知症予防外来を受診ください。

認知症予防外来では、神経心理学的検査やMRIなどの画像検査をおこない、その症状が加齢からくる自然なものか、病気によるものかを診断します。 認知症は早期診断、早期治療がとても大切な病気で、適切な治療や対応で進行を遅らせる事や、症状が改善する場合があります。

“認知症にさせない”を合言葉に、患者様ひとりひとりに合った方法で認知症の予防や治療に取り組んでいきます。

診察の

流れ

1 問診

認知症予防外来においては初診時にゆっくり とお話しを伺います。

*認知症の診断には御家族のお話しが特に重要なので、可能であればご一緒に受診されることをお勧めします。

2 診察

運動機能や腱反射などの神経学的検査をします。

3 神経心理学的検査

記憶・認知機能検査をおこないます。見当識、記憶、計算、言語、動作などを、口頭での質問と文字や図を書く検査で総合的に評価します。

4 画像検査

頭部MRIにて脳梗塞、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、水頭症など認知症をきたすような脳の病気がないかを確認します。

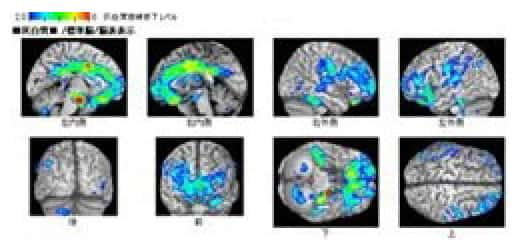

早期アルツハイマー型認知症診断支援システム:VSRAD(ブイエスラド)

アルツハイマー型認知症では記憶と関連の深い海馬、海馬傍回の萎縮が早期にみられますが、MRI画像をVSRADというソフトで解析して萎縮の割合を算出することが出来ます。

5 血液検査

必要に応じてビタミン、甲状腺ホルモンなど認知機能と関連する項目について血液検査をおこなうこともあります。

6 治療

診断結果及び御本人と御家族の希望も併せてお伺いし、治療方針を決定します。治療はお薬とケアの工夫、御家族へのアドバイスが主体となります。

認知症の

種類

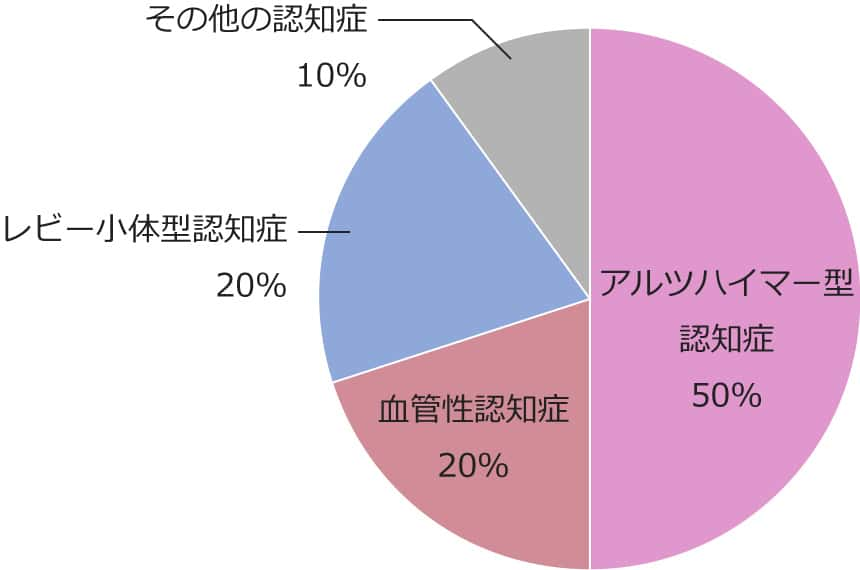

認知症には、原因となる病気によっていろいろな種類があります。

アルツハイマー型認知症

一番多いタイプで、アミロイドβというタンパク質が脳に蓄積して神経細胞が減少し、脳が萎縮して起こる認知症です。記憶障害が徐々に進行し、日付や曜日がわからなくなります。

レビー小体型認知症

脳内にレビー小体というタンパク質が蓄積して、神経細胞が障害されて起こる認知症です。幻覚や幻視がみられます。手足の震えや、動きが鈍くなるなどパーキンソン症状もみられます。

前頭側頭型変性症

前頭葉や側頭葉が萎縮して起こる認知症で、初期に記憶障害が目立たないのが特徴です。社会的ルールを無視するような行動をとったり、同じ行動を繰り返したりします。

血管性認知症

脳梗塞、脳出血、くも膜下 出血後に起こる認知症です。 言語障害や歩行障害、手足 の麻痺などがみられます。 脳卒中を繰り返す度に悪化します。

軽度

認知障害

とは?

軽度認知障害(mild cognitive impairment: MCI)というのは、健常と認知症の中間段階(グレーゾーン)にあり、日常生活に支障はなくても、物忘れなどの症状がみられる状態のことです。現在、認知症予備軍と言われるMCIの人は13%で400万人いると推計されます。そのまま過ごすと数年間で、約半数の人が認知症に進行すると言われています。最近の研究では、MCIの段階で適切な予防や治療を行えば、認知症の発症を防ぐことや遅らせることができる可能性があることが分かっています。

MCIの可能性が高い場合は、認知症予防外来において認知機能の維持と回復を目標に認知症予防プログラムを指導します。認知症予防プログラムは生活、食事、運動の3つのプログラムが大きな柱となります。

かく脳神経外科クリニック独自の取り組み

軽度認知機能障害の患者様と経度アルツハイマー型認知症の患者様に対し還元型コエンザイムQ10摂取の効果を調べ学会で発表しました。

サマリーを掲載します。

還元型コエンザイムQ10摂取の軽度認知機能障害者に対する効果 還元型コエンザイム

Q10(CoQ10)は人の体内で生成できる物質で健康な人ほどたくさん持っているものです。その主な働きは、摂取した栄養をエネルギーに変換する「エネルギーの生産」と、体の老化を抑制する「抗酸化」の2つです。CoQ10は加齢とともに減少して、老化や病気を引き起こす原因となります。疫学調査にて血清中CoQ10濃度が低いと認知症発症頻度が高いことが示され、CoQ10欠乏は認知症のリスク因子となる可能性が示唆されています。

今回、かく脳神経外科クリニック通院中の軽度認知機能障害の患者様と軽度アルツハイマー型認知症(AD)50例に対して還元型CoQ10摂取の効果に関する二重盲検試験を実施しました。

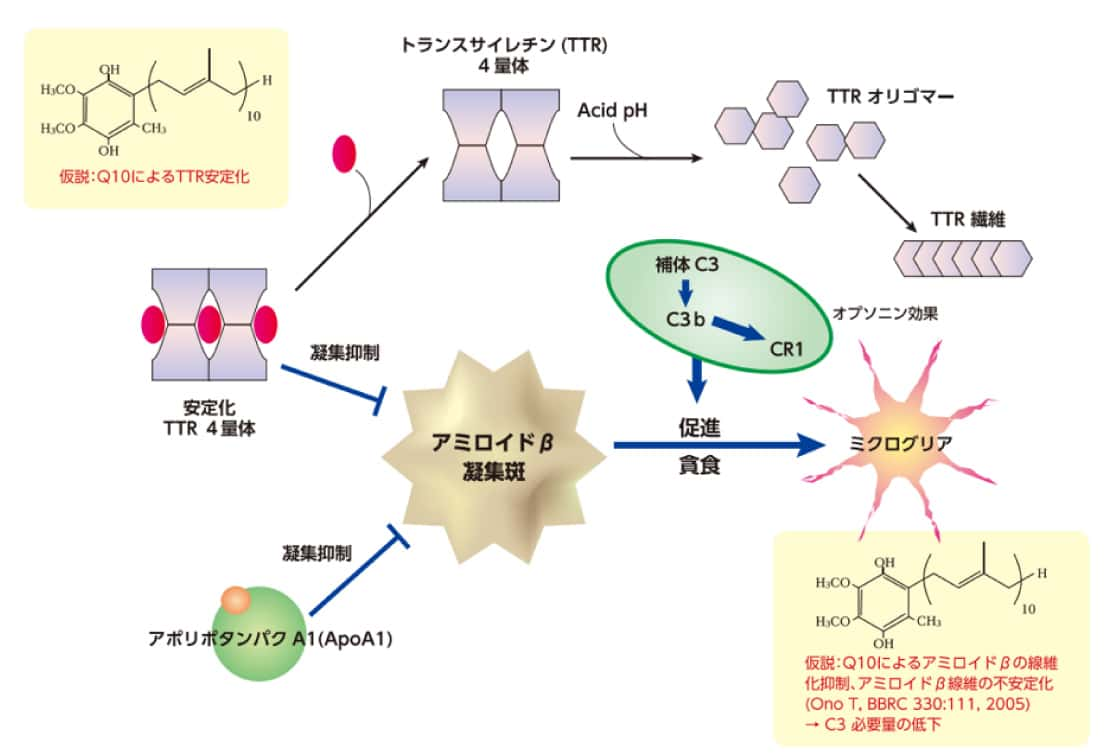

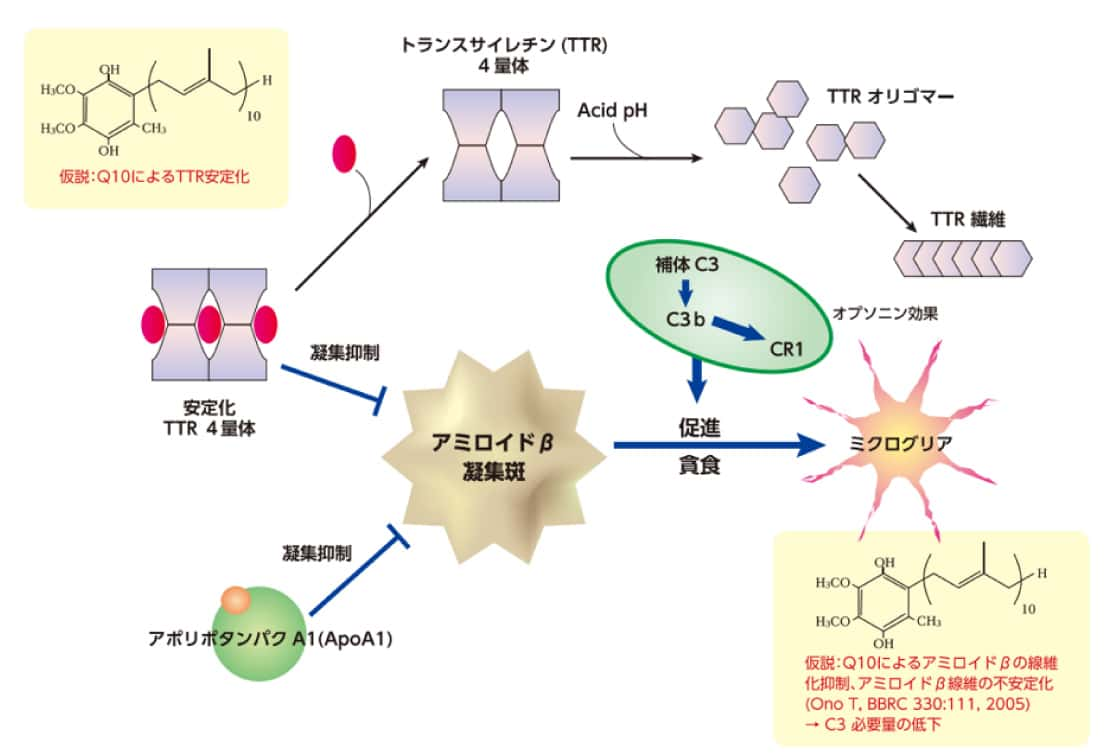

ADはアミロイドβ(Aβ)というタンパク質が脳に蓄積して神経細胞が減少し脳が萎縮する病気です。私達の身体にはAβが脳内に蓄積しないように排除するシークエスタータンパク質が備わっていて、Aβの神経細胞への毒性を抑えるトランスサイエチン(TTR)や貪食作用にてAβを排除する補体タンパク質(C3)などがあります。 今回の研究の結果、還元型CoQ10摂取によってTTRが増えることと、血清中CoQ10の濃度が高いほどTTRが高いことがわかりました。さらにC3の減少を抑えることもわかりました。以上より還元型CoQ10がADの病態進行を抑制する可能性が示されました。

この研究結果は平成29年金沢で開催された第36回日本認知症学会学術集会にて発表されました。

アミロイドβを排除するタンパク質(TTR、補体C3、ApoA1)の働きとCoQ10の作用機序(仮説)

アミロイドβを排除するタンパク質(TTR、補体C3、ApoA1)の働きとCoQ10の作用機序(仮説)

タッチすると拡大図を表示します

『日本認知症学会専門医教育施設』に認定

当院は、平成30年4月1日付けで日本認知症学会専門医制度における559番目(県内では14番目)の教育施設として認定されました。