片頭痛ヨガ

Migraine Yoga

片頭痛とヨガ

片頭痛は、仕事や家事などの日常生活に支障をきたす一時性頭痛(脳や体に病気がないのに起こる慢性頭痛)の一つです。ストレス、気象変化、月経周期などは片頭痛の誘発因子となります。片頭痛治療の主体となるのは薬物療法ですが、鍼治療や食事療法などの非薬物療法は薬物療法を補完する立場にあります。近年片頭痛治療におけるヨガの有効性を示した複数の研究報告がなされています。薬物療法にヨガ療法を加えた患者は片頭痛の頻度や痛みの強さ、日常生活の支障度が低下することが示されています。

片頭痛ヨガ(基本編)

片頭痛ヨガ(発展編)

片頭痛ヨガ&ハープライブセッション

座ってできる片頭痛ヨガ

座ってできる片頭痛ヨガ

注意:途中で頭痛が出てきた場合は中止する。

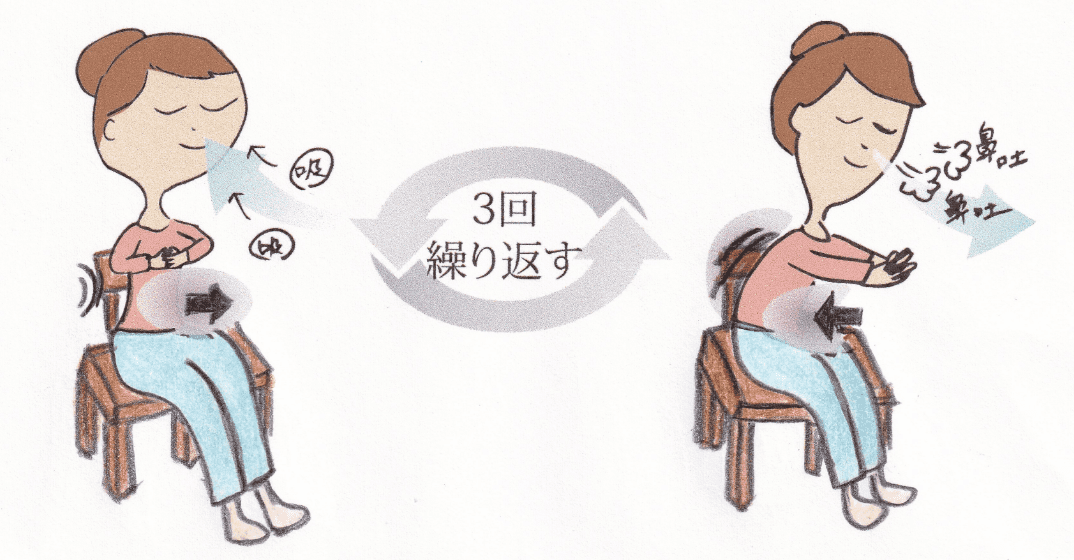

1 腹式呼吸 息を吸うときも吐くときも鼻で行うのが基本

手は胸の横、息を吸いながらお腹を膨らませる。

背中を丸めて肩甲骨を開いて、息を吐きながらお腹をへこませる。

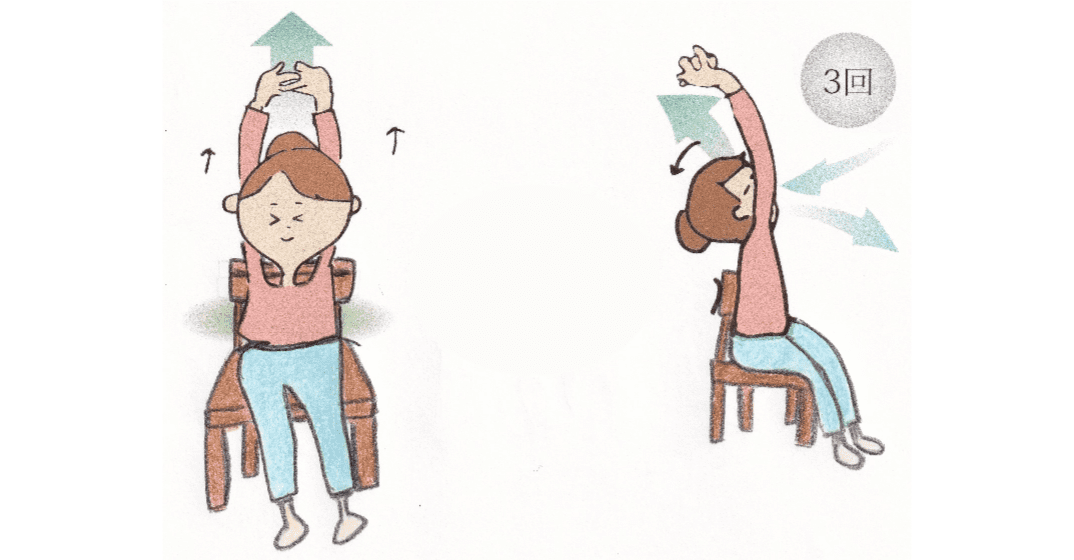

2 背筋のストレッチ

手をひっくり返して腰を立てて背骨を引き上げて、ぐんぐん上に伸びる。

上を向いて首の後ろを縮めて息を吸い、顔を正面に向けて息を吐いてリラックス。

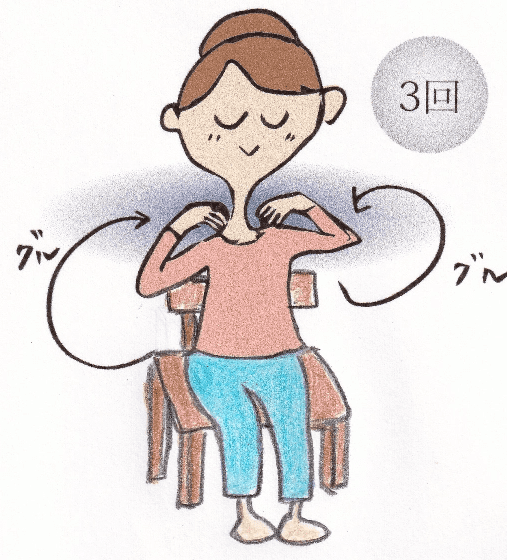

3 肩甲骨まわし

両手を肩に置いて、大きく体を前後にしながら両手を回す。

今度は反対へ、後ろから帰ってくるように回す。

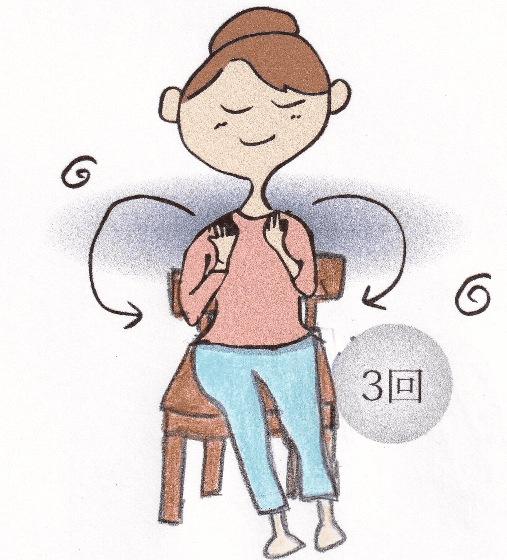

4 肩のストレッチ

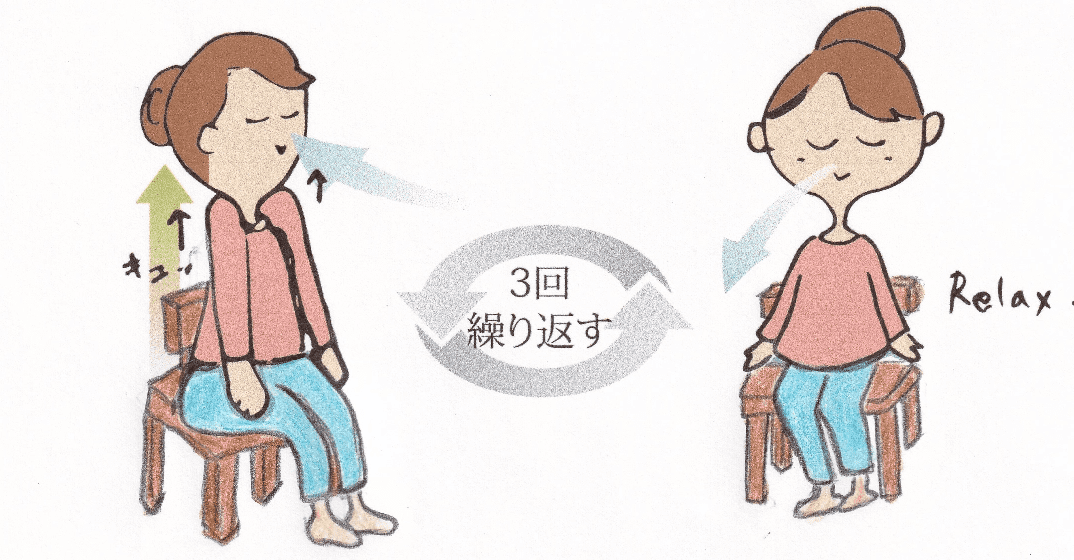

肩を持ち上げて息を吸う。

息を吐いてリラックス。

片頭痛と自律神経

片頭痛患者は健常者と比較して、頭痛発作が起きていない時には交感神経機能が低下しています。また片頭痛発作の数時間から数日前は予兆期と呼ばれ、疲労感、気分不良、眠気、焦燥感、食欲変化などの自律神経症状が出現します。交感神経と副交感神経からなる自律神経の中枢は間脳にある視床下部であり、片頭痛の発生源とも云われています。頭痛発作の前には視床下部の活性化が亢進することがわかっています。さらに視床下部は脳幹にある三叉神経脊髄路核との結合性が高まり、後頸部の首こり肩こりの症状をきたします。

ヨガと呼吸法

ヨガはプラーナヤーマ(呼吸法)を使って呼吸をコントロールすることによって、体内のエネルギーの流れや質を変えることが出来ます。息を吸い込むと交感神経活動、息を吐き出すと副交感神経活動を増大させます。交感神経は体を活動状態、副交感神経は体を休息状態にしようとします。ヨガを行うことにより自律神経のバランスを整え、後頸部の筋群をほぐすことで三叉神経脊髄路核へ良い刺激を送り、片頭痛の予防が期待されます。さらに、予兆期においてもヨガを行うことで視床下部での自律神経の興奮を調整して、頭痛発作を回避する可能性があります。

片頭痛ヨガの施行法

当院では、ヨガインストラクター沖祥子先生の監修の元で、初心者でも簡単に、短時間(5分以内)で、狭いスペースで座ったまま、どんな服装でも出来る、をコンセプトにした片頭痛発作予防に特化したオリジナルプログラムを考案しました。 ヨガを行うタイミングとして予防ヨガと予兆ヨガの2通りの方法があります。

1 予防ヨガ

片頭痛発症を予防するための体質改善を目的として、毎日行うことをお勧めしますが、無理のない範囲で、朝でも晩でも両方でもかまいません。朝は体をゆっくりと目覚めさせる効果があり、夜は自然に体を落ち着かせて、起床時からの頭痛を予防する効果があります。昼はお仕事の合間、勉強の合間などに行うのもよいでしょう。

2 予兆ヨガ

首や肩が凝る、光や音をうっとうしく感じる、身体がだるい、生あくびが出るなどの予兆症状が出現した時に、頭痛への移行を回避する目的で行います。注意すべき点は、少しでも頭痛があれば行わない、施術中に痛みが出てきた場合は速やかに中止することです。

3 発展編

5分間の基本編バージョン1に全身を使って行うバージョン2をプラスした全9分間のプログラムです。少し動きが大きな運動が含まれるため、予兆時などの頭痛が来そうな時は避けて、体調の良い時のみ行ってください。また、途中少し首回りを刺激しますので、首の痛みや頚椎に異常がある方はその動きは控えてください。