天気痛

気象頭痛

Weather changes

臨床気象病 Clinical meteorological disease

病気のなかで、気象の影響を受けるものを総称して「気象病」と呼び、日本初の気象病外来・天気痛外来を立ち上げた佐藤純医師は、気圧や気温、湿度などの変化に伴って発生する身体の痛みや不快な症状を「天気痛」と名付けました。

この度、郭院長は佐藤純医師らと共に「臨床気象病研究会」を立ち上げました。さまざまな分野の医師が集まり、気象病に関する診療・研究を行い発表・討論する場を設け、日本における気象病の統一した判定基準や適切な治療指針を作ることを目標としています。

気象関連片頭痛 Migraine caused by weather changes

1. 地球温暖化と片頭痛

2021年のノーベル物理学賞を米プリンストン大学上席研究員である真鍋淑郎氏が受賞しました。

真鍋氏は気象の予測モデルを作り、地球温暖化が人類の活動によって起きることを科学的に裏付けた功績が認められました。1967年の論文では、二酸化炭素の濃度が2倍になると、地球の平均気温がおよそ2.3度上がると予測されています。

近年は世界的にも気象変動に関心が向けられています。「日本の気候変動2020」によると、日本国内の観測点においても二酸化炭素の大気中濃度は増加を続ける一方、平均気温も100年あたり1.15℃の割合で上昇しており、猛暑日の日数も増加しています。また、降水では時間降水量50ミリリットル以上の短時間豪雨の頻度は増加傾向にあります。

気候変動による気温上昇や短時間豪雨、強大化する熱帯低気圧等により、片頭痛の症状の憎悪化、変容化、慢性化、遷延化が懸念されます。

2. 気象変化と片頭痛

2022年11月の日本頭痛学会総会で、「片頭痛を誘発する気象条件について」という演題で発表しました。

発症の誘因となる気象因子としては天候、気圧、気温、湿度がよく知られています。当院の研究では、気圧の影響は片頭痛患者様全体の82%でみられました。降雨前で気圧が低下する時点が70%と最も高く、雨天で低気圧の続く時点が44%、天気が回復し、気圧上昇する時点が25%でした。初期の気圧低下が、最も片頭痛の発症に影響を与えるといえます。

さらに、気圧変化で片頭痛を誘発する患者群は、めまいを伴う割合が高くみられ、内耳にある気圧センサーが過敏だと考えられます。また、気温の影響も全体の76%と高く、気温上昇が62%、気温低下が40%でした。湿度の影響は湿潤が60%と高く、梅雨時期は要注意です。

3. 気圧と片頭痛

台風が片頭痛を誘発しやすいことはよく知られています。接近から通過までの気圧変動と頭痛発生についての研究では、標準大気圧1013hPaから6〜10hPaの初期の気圧低下時に片頭痛が発症しやすいという結果でした。つまり、台風が近づく直前が最も注意を要します。

しかし中には、北太平洋沖で台風が発生したとたん症状が出るという感度の高い人もいます。台風が発生すると、50Paほどのさらに小さな気圧のさざ波が3000km離れた日本でも発生します。この微気圧変動が耳の奥の内耳にある気圧センサーに作用して片頭痛を引き起こす可能性があるのです。

気圧の影響で頭痛が起こりやすい人は、耳の奥の内耳にある気圧を感じるセンサーが過敏になっています。片頭痛の予防のためには、気圧の変動や片頭痛の予感がするタイミングで内耳の血行をよくしてセンサーの感度を下げる必要があります。まずは耳のマッサージがおすすめ。

両耳を手でつまんで5秒間上下や横に引っ張ったり、つまんだまま回したり、両耳を包み込むように曲げたりします。続けて、手のひらで耳全体を覆い、円を描くように前から後ろに5回ゆっくり回します。両耳全体をホットタオルで温める耳温熱や、ツボの刺激も内耳の血行を良くします。耳の後ろにある骨の指1本後ろの窪みにある「完骨」や、首の後ろ、髪の生え際の窪みにある「風池」を人差し指で軽く押します。

両手の内側、手首の付け根から指3本下にある「内関」は自律神経に作用して内耳の働きを調節します。

4. 気温と片頭痛

前日比、日内変動、室内外などでの寒暖差は皮膚の温度センサーを介して自律神経が温度調節しますが、7℃以上の差では過剰なエネルギーの消費で寒暖差疲労を生じやすく、全身倦怠感、気分不良、肩こりだけではなく片頭痛の誘発因子にもなります。日常生活に適度な寒暖のリズムを作り、自力で体温調節ができる身体づくりを心がける必要があります。

夏は冷房を効かせ過ぎないようにして、直接風を身体に当てず、扇風機、サーキュレーターなどを活用し、外気を取り入れます。入浴はぬるめの38〜40度の風呂に10〜15分浸かり、体を温めます。また内蔵を冷さないよう極端に冷たい飲み物ばかりを飲むのは避け、常温の食事を摂るようにします。

唐辛子を多く含んだ料理は、辛味成分であるカプサイシンが脳に作用して発汗を促し、体温を低下させようとするため、真夏に特にお勧めです。

5. 湿度と片頭痛

梅雨になると体の重だるさやむくみ、食欲不振、消化不良など体調が悪くなる人がいます。

湿度が75%を超えると汗が蒸発しにくくなり、身体に熱がこもり熱中症のような状態になります。湿度上昇は片頭痛誘発の因子にもなります。

東洋医学では体調不良を引き起こす湿気を「湿邪」、水の巡りが悪く、余分な水を溜め込みやすい体質を「水滞」と呼びます。日頃から基礎代謝を上げるトレーニングをして、汗をかきやすい体をつくることが大切です。1日15〜20分のジョギングがお勧めです。

梅雨時期にお勧めの食材は利尿作用のあるキュウリやスイカ、ゴーヤなどの瓜類、黒豆や鳩麦などの豆類、発汗作用のあるセロリ、ネギ、生姜などの香味野菜、唐辛子などの香辛料です。トマト、ナス、トウモロコシなどの夏野菜は胃腸の機能を高めますが、生で食べると体を冷やすので、加熱調理をお勧めします。

6. 気象変化と片頭痛ヨガ

当院の研究で片頭痛ヨガが頭痛を改善させる結果が示され、2023年12月の日本頭痛学会総会にて「頭痛専門医主導による片頭痛ヨガの効果」の演題で発表しております。

ヨガは呼吸をコントロールすることで、体内のエネルギーの流れや質を変えることができ、息を吸い込むと交感神経、吐き出すと副交感神経の活動を増大させます。交感神経は体を活動状態、副交感神経は体を休息状態にしようとします。

ヨガは自律神経のバランスを整え、後頸部の筋群をほぐすことで脳へ良い刺激が送られ、気象関連片頭痛を予防する可能性があります。

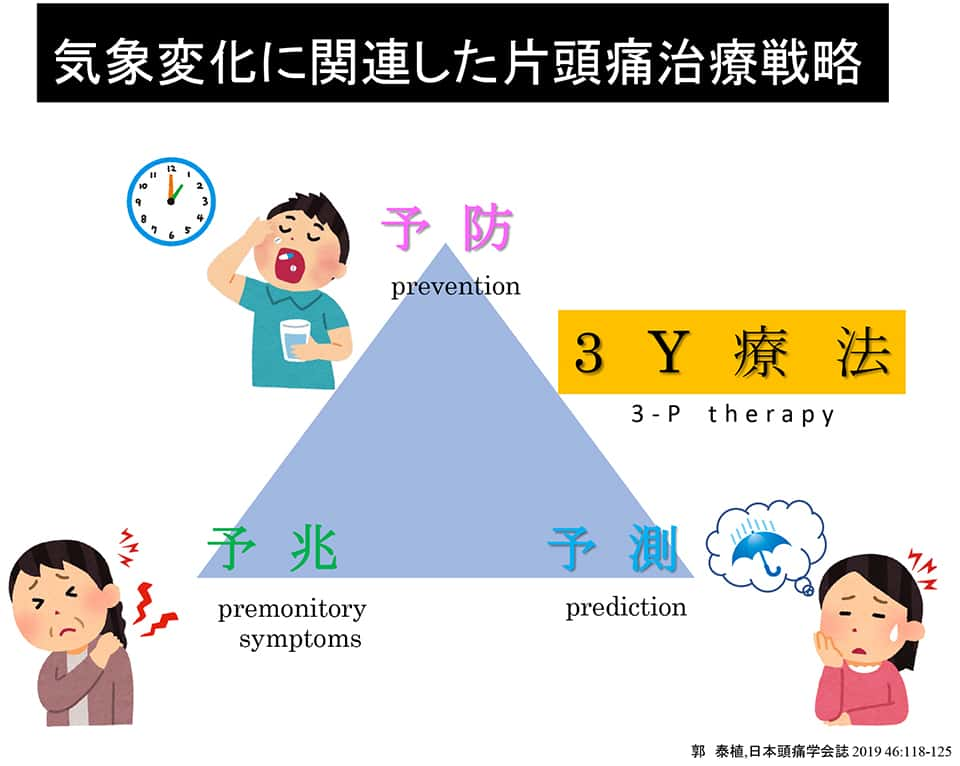

3Y療法 3-P therapy

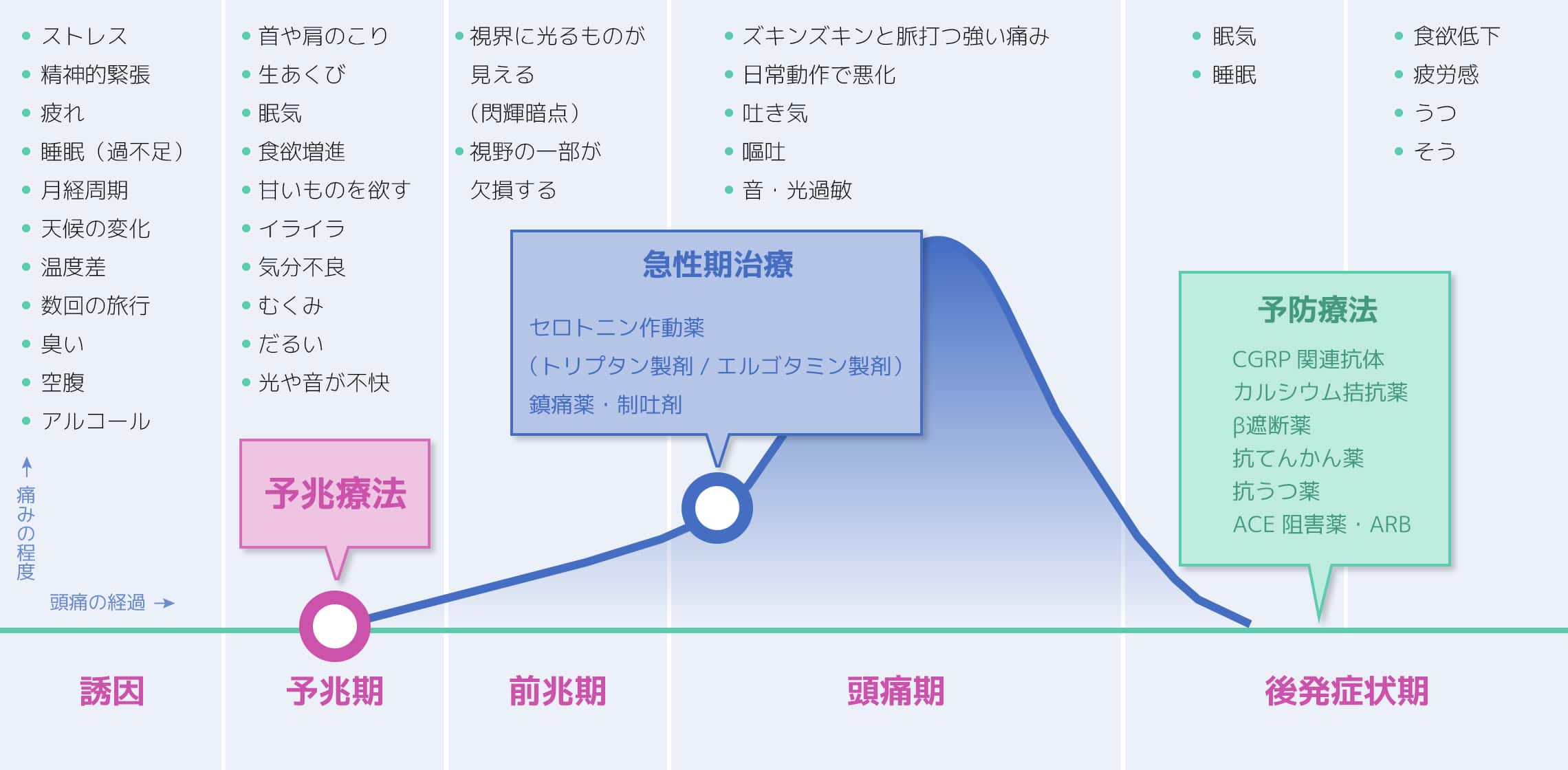

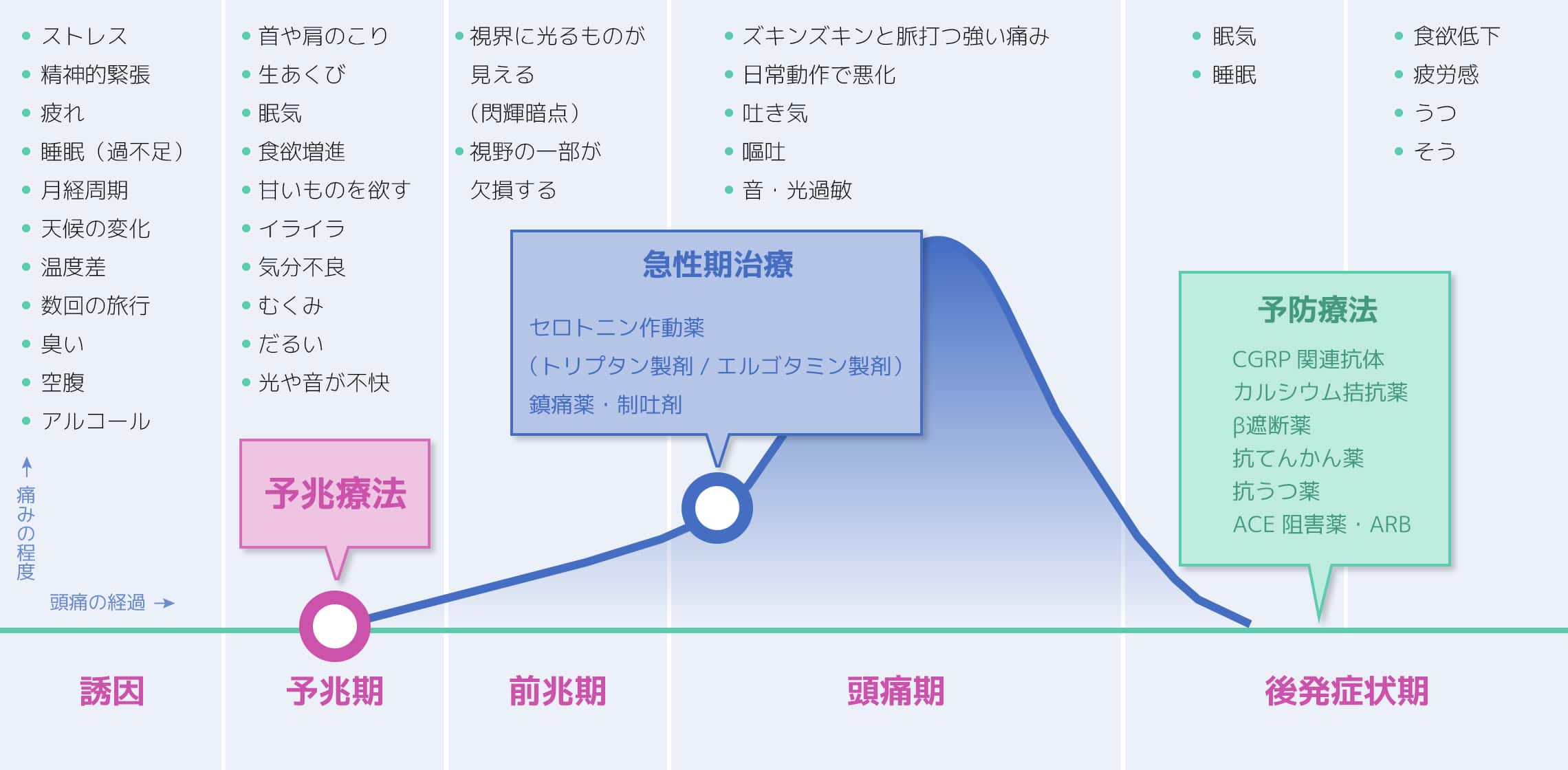

このような気象に関連して発症増悪する気象関連片頭痛に対しての治療戦略として、当院では、予防(prevention)、予兆(premonitory symptoms)、予測(prediction)を合わせた3Y療法(3-P therapy)を提唱しています。

予兆療法 Premonitory symptoms

片頭痛の患者の多くは頭痛発作の直前に首や肩が凝ったり、光や音に過敏になる等の予兆を経験します。当院ではここに着目し、予兆期に服用して頭痛発作を阻止あるいは軽減させる予防的頓挫療法である予兆療法を提唱しています。

予兆療法は頭痛発作を直前に回避するため精神的な不安も軽くなります。頭痛発作が減ると鎮痛薬の飲みすぎの防止になります。また予防薬のように毎日服用する必要がないので試しやすい治療です。

片頭痛の経過と治療戦略

タッチすると拡大図を表示します

気象予測 Weather prediction

予兆期よりもさらに前段階の頭痛の誘因自体に目を向けることにより、頭痛発作が起こるのをあらかじめ予測した段階で頭痛発作を阻止する予防的頓挫療法を行うことが可能となります。

いろいろな誘因の中でも気象からの予測は比較的に簡単に出来る方法であり、天気予報が最も身近な予測材料となります。

近年は、気圧の変化を表示するアプリが提供されているので、自分の頭痛と気象変化とのすり合わせが行いやすくなっています。ウェザーニューズ社のWEBサイト(ウェザーニュース)は大規模調査による発症予測モデルを構築して「天気痛予報」と名づけた発症予測情報サービスを提供しています。

予兆療法第1弾

「天候の変化による予兆時におけるジフェニドールを用いた片頭痛発作回避療法」

を第44回日本頭痛学会総会(2016年10月京都)および頭痛学会誌にて発表しています。

【発表内容要旨】

片頭痛患者に対して予兆に関するアンケート調査を実施し、さらに天候の変化による予兆時にジフェニドールを投与して、片頭痛発作を回避する効果を検討した。調査対象は前兆のない片頭痛295例および前兆のある片頭痛39例の計334例である。322例(96%)の患者に首や肩の凝り、光過敏音過敏、疲労感などの予兆が見られた。

ジフェニドール投与後に調査を行った73例を効果判定の対象とした。頭痛発作の回避は、2回に1回以上35例、2回に1回以下28例の計63例(86%)にみられ、54例(74%)において痛みの軽減がみられた。ジフェニドールを用いた片頭痛発作回避療法は、片頭痛の新たな治療戦略となる可能性がある。 (日本頭痛学会誌,43:358-362,2017)

予兆療法の第2弾

「天候の変化に対する片頭痛予兆療法」

Preventive treatment of migraine during prodrome caused by weather changes

を第46回日本頭痛学会総会シンポジウム(2018年11月神戸)にて発表しました。

【発表内容要旨】

片頭痛には多様な誘発因子があるといわれており、気圧、気象、湿度、温度、風、雷などの天候の変化は重要な環境因子としてよく知られている。近年、局所的豪雨などメディアを中心に異常気象の報告が増えている。気象庁によると異常気象とは30年に1回以下のかなりまれな気象現象のことを指すが、近年は地球温暖化などの影響を受けて、激しい気象という概念に変化しつつある。夏の熱波、冬の豪雪、異常少雨や異常多雨、強大化する熱帯低気圧などによる災害も増えている。このような異常気象時代においては、片頭痛の症状の悪化、多様化、および慢性化などが懸念されるため、我々はこれまでより1段高いステージから片頭痛治療におこなう必要に迫られている。片頭痛治療の主体となるのは薬物治療で、急性期治療と予防療法がある。急性期治療は頭痛期に服用して片頭痛発作を消失させることが求められるが、片頭痛患者の多くが片頭痛発作の前に首や肩が凝る、光や音に過敏になる等の予兆を経験する。我々は天候の変化による片頭痛予兆時に抗めまい薬であるジフェニドール塩酸塩を投与して、片頭痛発作を回避あるいは軽減する効果を報告した(日本頭痛学会誌,43:358-362,2017)。本発表では片頭痛の新たな戦略である片頭痛予兆療法について解説し、さらに予防(prevention)、予兆(prodrome)、予測(prediction)の3-Y療法(3-P therapy)についても言及する。

各種メディアにこの記事が掲載されています。

予兆療法の第3弾

「バルプロ酸を使用した片頭痛予兆療法」

を第46回日本頭痛学会総会(2018年11月16日神戸)および頭痛学会誌にて発表しています。

【発表内容要旨】

片頭痛患者に対して片頭痛の誘因と予兆に関する実態調査を実施し、予兆期にバルプロ酸を投与して頭痛発作を阻止させる予防療法(予兆療法)の効果について検討した。調査対象は前兆のない片頭痛311例および前兆のある片頭痛104例の計415例である。片頭痛の誘因は、ストレスや疲労、天候の変化、睡眠不足・睡眠過多の順であった。305例(85%)において予兆の自覚から2時間以内に頭痛が出現した。また95例を効果判定の対象として、頭痛発作の阻止は2回に1回以上48例(51%)、2回に1回以下が34例(31%)、痛みの軽減は69例(73%)にみられた。本療法は、片頭痛の新たな治療戦略となる可能性がある。(日本頭痛学会誌, 46:219-224, 2019)

予兆療法の第4弾

「片頭痛の予兆期にプロプラノロールを用いた予防的頓挫療法(予兆療法)の可能性について」

を第47回日本頭痛学会総会(2019年11月16日浦和)および頭痛学会誌にて発表しています。

【発表内容要旨】

片頭痛患者に対して予兆期にプロプラノロールを投与して頭痛発作を阻止させる予防的頓挫療法(予兆療法)の効果について検討した。対象は前兆のない片頭痛43例および前兆のある片頭痛13例の計56例である。頭痛発作の阻止は2回に1回以上の有効29例(52%)、2回に1回以下のやや有効が25例(31%)、痛みの軽減は18例(32%)、やや軽減は26例(46%)にみられた。本療法は、片頭痛の新たな治療戦略となる可能性があると考えられた。(日本頭痛学会誌,48:571-579、2022)